第一回 鹿児島県・屋久島 さば節

辿り着いたのは、屋久島のさば節

今回訪れたのは、カマダのだし醤油になくてはならないさば節の産地「鹿児島県・屋久島」。さば節から取っただしは、あっさりとした香り、特有の甘み、コクのある濃厚な旨みが特徴です。

だし醤油に加えることで、他のだしとの調和が深まり、まろやかで風味豊かな味わいに仕上がります。

サバは全国各地で水揚げされる回遊魚ですが、私たちが選んだ産地は「鹿児島県・屋久島」。なぜカマダのだし醤油には「屋久島のさば節」が使われているのか、そのおいしさのルーツを探りました。

豊かな海が育んだ、節に適したゴマサバ

さば節の原料となるゴマサバは、一般的によく食べられているマサバに比べ、脂の乗りが控えめです。節づくりには、臭みの原因となる脂は少ない方が望ましい一方で、少なすぎると旨みが弱くなります。

そのため、九州近海で水揚げされる「ほどよく脂の乗ったゴマサバ」が節づくりに適しています。

温暖な黒潮が流れ込む九州近海は、一年を通して条件に合った良質なゴマサバが獲れる漁場。人の手と勘を大切にし、昔ながらの製法を守って丁寧につくられる屋久島のさば節は、カマダのだし醤油の味を支える唯一無二の存在です。

昔ながらのつくり方で、時間をかけて

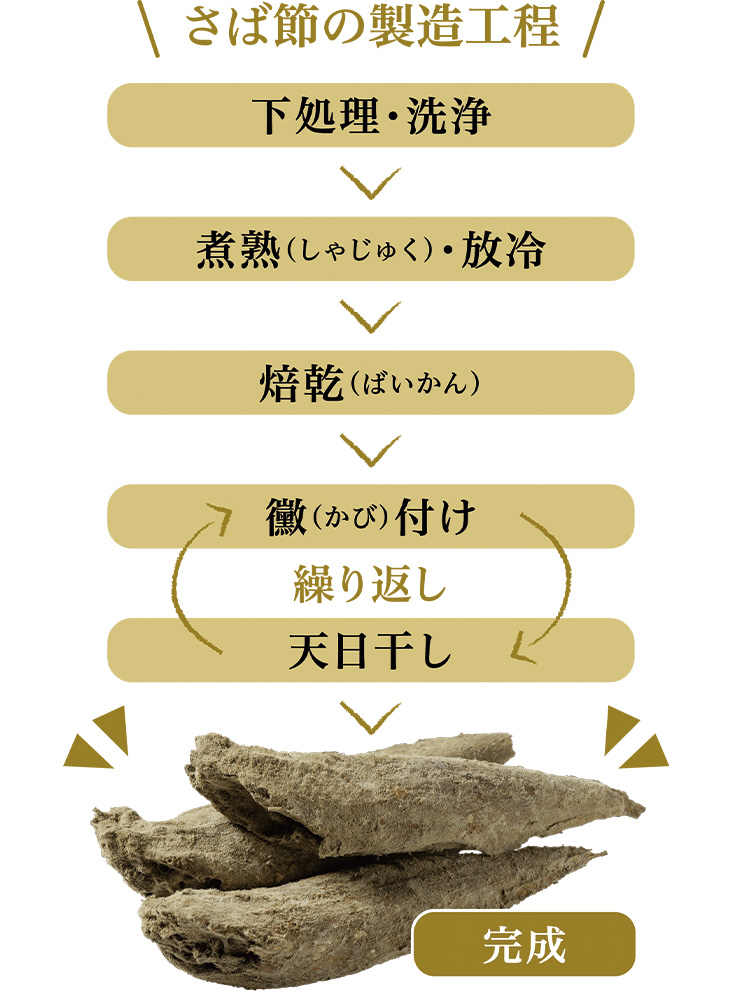

屋久島のさば節は、伝統にならった製法で手間ひま惜しまず丁寧につくられています。下処理したサバを島の伏流水で洗った後、約一時間かけて「煮熟(しゃじゅく)」し、室温で「放冷」します。続いて行われるのが、「焙乾(ばいかん)」と呼ばれる燻製工程です。使用するのは、屋久島で伐採した広葉樹の薪。あえて薪を使うことで温度を緩やかに上昇させ、旨みを逃がさず、じっくり香りづけ・乾燥・殺菌を行います。 焙乾が終わると、いよいよ「黴(かび)付け」の工程へ。湿度の高い小屋で、節全体が白い黴に覆われるまで約一ヶ月。その後、強い日差しのもとで「天日干し」を行います。この黴付けと天日干しを繰り返すことで、屋久島の気候風土と旨みを閉じ込めた「枯節」が完成します。

屋久島にしかない「地の利」を活かして

「ひと月に35日雨が降る」といわれるほど雨が多い屋久島。島の中心には縄文杉などの巨木を抱く山々がそびえ、そこにぶつかった水蒸気が恵みの雨をもたらします。湿潤な気候は、多様性豊かな森を育み、澄みわたる水脈を島全体に巡らせてきました。

加工に使う水は、山々から湧き出る伏流水。焙乾に使う薪も、島に自生するカシやイスノキなどの広葉樹を使い、サバにふくよかな香りをまとわ せていきます。こうした屋久島の「地の利」が、良質なさば節づくりには必要不可欠です。

そして、忘れてはならないのが島で暮らす人々の存在です。小さな頃から島の自然に触れ、地元の魚を食べて育ったからこそ、自然や気候を活か したさば節づくりができるのです。屋久島のさば節には、こうした自然の恵みと人々の営みの叡智が、おいしさとして詰まっています。

製造工程で使用する水や薪も屋久島のものにこだわっています。

製造工程で使用する水や薪も屋久島のものにこだわっています。

だし醤油に濃厚な風味をもたらす「黴」の力

日本の節づくりにおける黴付けの技法が確立されたのは江戸時代のこと。魚の腐敗を防ぎ、水分を抜いて保存性をより高めるために考案されました。

また、黴には旨みを増し、香りをまろやかにする働きがあります。屋久島のさば節づくりでは、繰り返し黴付けと天日干しを行うことで、味と香りをよりいっそう深めていきます。こうして完成したさば節から取れるだしが、だし醤油に濃厚な風味をもたらし、バランスのとれた味に仕上がるのです。

島の風土と人々の情熱が宿っています

自然に恵まれた島の風土と、伝統の製法を守り丹念に節づくりを続けてきた工場の皆さんの情熱。その深い歴史と想いが、屋久島のさば節には込められています。

カマダのだし醤油が長く愛されているのも、素材一つひとつにこうした物語が宿っているからこそ。これからも私たちは、だし醤油を通じて生産者の想いとおいしさをお届けしてまいります。